«Der Kapitalismus treibt Gesellschaften auseinander»

Er kennt beide Seiten. Und er weiss, warum die Kluft immer grösser wird.

Mehr als dreissig Jahre forschte Ueli Mäder zu Armut, Reichtum und Macht in der Schweiz. Mit seinen Büchern «Wie Reiche denken und lenken» oder «macht.ch» hat er es zu landesweitem Einfluss geschafft – und das will etwas heissen für einen Basler Soziologen. Nach mehr als zehn Jahren als Dozent für Soziologie an der Universität Basel wurde er 2016 emeritiert. Wie kaum ein anderer hat er sich mit den Mechanismen der sozialen Ungleichheit beschäftigt, wobei er immer beide Seiten des sozialen Spektrums mit einbezieht. Ein Gespräch über die Gesichter der Armut, die Zufriedenheit der Reichen und warum es wieder mehr grundlegende Systemkritik braucht.

Samanta Siegfried: Ueli Mäder, Armut ist nicht gerade das, was die Weltbevölkerung mit der Schweiz assoziiert. Wo und in welcher Form ist Armut heute sichtbar?

Ueli Mäder: Für die Titelseite einer Studie über Armut suchte der Verlag das Bild eines sogenannten Randständigen aus, der am Boden sitzt. Wir ersetzten es mit dem Foto einer jungen Frau, die einen Kinderwagen schiebt. Das Problem der Schweiz ist die versteckte Armut. Betroffene erbringen oft viel Anpassungsleistungen, damit man ihnen nichts anmerkt.

Mütter sind also besonders betroffen?

Ja, Frauen generell. Aber besonders Alleinerziehende, Alleinlebende oder auch Familien mit vielen Kindern. Zudem Menschen, die ihre Angehörigen betreuen oder sonstige nicht vergütete Arbeit verrichten. Und natürlich solche mit niedrigem Einkommen, deren Qualifikationen entweder nicht für einen besser bezahlten Job reichen oder die aufgrund des wirtschaftlichen und technologischen Wandels nicht mehr gefragt sind.

Wo liegen die Gründe dafür?

Frauen verdienen noch immer im Schnitt 25 Prozent weniger als Männer, übernehmen meist die erzieherischen Aufgaben und arbeiten Teilzeit. Weiter haben wir aktuell Kürzungen bei der IV und bei der Arbeitslosenversicherung, was einen grösseren Druck auf die Sozialhilfe zur Folge hat, und nun sind auch dort Kürzungen eingeleitet. Wenn das unterste Auffangbecken nicht mehr in der Lage ist, das abzudecken, was die vorgelagerten Systeme der sozialen Sicherung nicht mehr leisten, wird es immer prekärer für immer mehr Menschen.

Man spart bei den Ärmsten.

Genau. Man spart bei denen, die besonders darauf angewiesen wären, und legt bei den obersten Löhnen meistens noch drauf.

Womit wir bei Ihrem Kernthema, der sozialen Ungleichheit wären. Darin nimmt die Schweiz ja noch immer eine traurige Vorreiterrolle ein.

Leider. Heute werden bei den Berechnungen ja die Pensionskassengelder oft auch auf die Vermögensseite geschlagen, obwohl das eigentlich aufgesparte Löhne sind. Damit zählten wir in der Schweiz letztes Jahr rund 2 Prozent private Steuerpflichtige, die mehr steuerbares Nettovermögen besitzen als die restlichen 98 Prozent. Aber ob es jetzt ein oder drei Prozent sind – es ist krass.

Skizzieren Sie doch kurz, wie es soweit kommen konnte.

Bis Ende der 80er-Jahre hat die soziale Ungleichheit eher abgenommen. Dann kam es, unter anderem mit der Öffnung der Berliner Mauer, zu einem grossen Globalisierungsschub. Die Märkte öffneten sich und das kapitalistische System setzte sich vielerorts durch. Seither dringt das Kapital offensiver dorthin, wo es sich optimal verwerten lässt. Früher ging man davon aus, dass Arbeit und Kapital ungefähr gleich wichtig sind und dass von sozialpolitischen Reformen vor allem die besonders Bedürftigen profitieren sollten. Heute herrscht ein finanzkapitalistisches Denken vor, das Geld über die Arbeit stellt und sozialen Unterschieden sogar etwas Dynamisierendes zuschreibt.

«Einer Gesellschaft geht es dann gut, wenn es allen gut geht.»

Sie können diesem Ansatz nichts abgewinnen?

Klar haben im Alltag vielfältige Unterschiede auch mit Lebendigkeit zu tun. Aber nicht, wenn es dazu führt, sich auf Kosten anderer zu bereichern. Heute gilt ein forciertes Konkurrenzprinzip: wer ellbögelt, kommt weiter. Damit unterlaufen wir eine Solidarität, die für den Zusammenhalt einer Gesellschaft wichtig wäre.

Die Wurzeln der sozialen Ungleichheit liegen also im kapitalistischen System?

Der Kapitalismus hat uns historisch gesehen ja auch gewisse gute Entwicklungen gebracht. Ich will die Vergangenheit nicht verklären. Früher dominierten viele rigide, teils totalitäre Gemeinschaftsformen mit extremen sozialen Kontrollen. Durch die ökonomistisch geprägte Individualisierung sind wir ein Stück weit daraus ausgebrochen, was auch zu mehr Freiheit geführt hat, die man etwa in der Anonymität der Urbanität findet. Doch heute holen uns die Folgen davon ein. Wenn sogar soziale Beziehungen etwas Berechnendes bekommen und es nur noch um Geld und noch mehr Geld geht, führt das zu einer Verarmung der Gesellschaft.

Sollten wir also den Kapitalismus abschaffen?

Zumindest finde ich es wichtig, dass wir wieder stärker Systemfragen stellen und perspektivisch den Kapitalismus überwinden. Er zerstört mit seinem Profitzwang wichtige Lebensgrundlagen. Sein Egoprinzip bringt Menschen gegeneinander auf, treibt Gesellschaften auseinander und erhöht die Kriegsgefahr. In der 68er-Bewegung sind wir vielleicht zu stark bei der grundlegenden Systemkritik hängengeblieben. Wichtig sind ja auch konkrete Schritte in eine soziale Zukunft. Aber heute wäre es wohl gut, die Horizonte weiter zu öffnen.

Der Kapitalismus hat ja nicht nur in der Schweiz die soziale Ungleichheit verstärkt, sondern weltweit. Laut dem jüngsten Oxfam-Bericht besitzt das reichste Prozent der Weltbevölkerung mehr Vermögen als die anderen 99 Prozent zusammen.

Global lässt sich quasi ein neokoloniales Regime beobachten. Länder des Südens exportieren Rohstoffe und Primärgüter zu tendenziell sinkenden Preisen, während westliche Länder industriell gefertigte Güter zu immer höheren Preisen exportieren können. Auch hier gilt: Wer am längeren Hebel sitzt, kann mehr zulegen. So verarmen weite Teile der Welt. Wir müssen da dringend Korrekturen einleiten.

Wie sähen diese Korrekturen auf globaler Ebene aus?

Zunächst einmal müsste man sich über faire Austauschbedingungen und Preise verständigen: Wenn die Preise für unsere industriell gefertigten Güter steigen, sollten wir im Gegenzug mehr für die importierten Rohstoffe und Primärgüter bezahlen. Ghana zum Beispiel exportiert derzeit wesentlich mehr Kakao und Kaffee wie in den 80er-Jahren und erhält dafür weniger Geld. Egal, wie sehr sich die Länder des globalen Südens anstrengen – unter den aktuellen Welthandelsbedingungen haben sie immer die grosse Zwei auf dem Rücken.

«Wir dürfen es niemals dem Goodwill der Reichen überlassen, dass die Existenzen gesichert sind.»

Und wie sollte die Schweiz die soziale Ungleichheit angehen?

Dringend die unteren Löhne anheben, dringend die Grundsicherung ausweiten. Eine Möglichkeit sehe ich in der Ausweitung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen: dass sie künftig nicht nur AHV- und IV-Bezüger zustehen, sondern zum Beispiel auch Familien mit Kindern oder generell allen Haushalten mit zu wenig Mitteln. Da die Digitalisierung die soziale Brisanz vermutlich noch verschärfen wird, wäre es sinnvoll und dringlich, zumindest teilweise die Erwerbsarbeit vom Einkommen zu entkoppeln. Einer Gesellschaft geht es dann gut, wenn es möglichst allen gut geht. Die Politik sollte alles unterstützen, was das Ungleichgewicht bei den verfügbaren Einkommen und Vermögen ausgleichen kann.

Schauen wir uns in der Schweiz die vergangenen Abstimmungsresultate an, stellt sich die Frage, ob die Bevölkerung solche Korrekturen überhaupt will: Alle Initiativen, die entweder die Reichen zur Kasse bitten oder den Bedürftigen unter die Arme greifen wollten, wurden in der Vergangenheit abgelehnt.

Ja, das ist interessant. Wie kommen Leute dazu, ein Stück weit gegen ihre Interessen zu stimmen? Ich habe keine schlüssige Antwort. Wir wissen zu wenig über diese Leute. Vielleicht hat es mit dem schnellen Wandel zu tun, der zu mehr Unsicherheit führt. Da können mächtige Personen den Anschein einer Sicherheit erwecken und das Gefühl geben: Wenn es den Wirtschaftsführern schlechter geht, geht es allen noch schlechter. Früher hatte man das Gefühl, wir lebten in einer Demokratie, dabei hatten Frauen kein Stimmrecht. Und heute haben wir das Gefühl, wir lebten in einer Demokratie, aber die Demokratie macht Halt vor den Pforten der Wirtschaft.

Früher ging man noch auf die Strasse, wenn man sich ungerecht behandelt fühlte …

Ich kann mir schon vorstellen, dass sich derzeitige Resignation vermehrt in eine Wut und Empörung verkehren kann. Die Anzeichen dafür sind zwar gering, das stimmt. Anderseits hat man die 68er-Bewegung auch nicht kommen sehen. Noch 1967 haben Meinungsforschungsinstitute die Jugend als bieder und angepasst beschrieben; einige Monate später sah alles anders aus. Es muss ja auch nicht nur die Strasse sein. Heute bieten zum Beispiel soziale Medien neue Formen des Widerstandes. Und die angesprochene Individualisierung unserer Gesellschaft kann bei Menschen dazu führen, wieder mehr soziale Kooperation anzustreben. Leider verstärkt die Individualisierung aber auch die Ansicht: «Ich bin selbst schuld, dass ich so wenig verdiene».

Sie beschäftigen sich ja nicht nur mit den ärmeren Bevölkerungsschichten, sondern auch mit den vermögenden. Wie ist die Sicht von oben auf die Situation?

Den soeben angesprochenen Individualismus findet man auch bei den Reichen. Es gibt viele, die sich selbst auf die Schulter klopfen und das Gefühl haben, es sei ihr Verdienst, wenn die Aktienkurse steigen. Oder solche, die ganze Unternehmen erben und dann mit Sozialhilfebeziehenden hadern. Der Neid ist oben mindestens so stark verbreitet wie unten.

Alles schlechte Menschen …

Keineswegs. Ich habe viele Reiche getroffen, die sich auch Sorgen machen um die gesellschaftliche Zukunft. Die übersättigt sind mit ihren Gütern und sich fragen: Wozu das alles? Einzelne setzen sich auch für den sozialen Ausgleich ein, weil sie fürchten, dass sonst der Arbeitsfriede gefährdet ist. Trotzdem: wir dürfen es nie und nimmer dem Goodwill der Reichen überlassen, dass die Existenzen gesichert werden. Wir als Gesellschaft müssen dafür sorgen, dass der Reichtum in die Pflicht genommen wird. Zum Beispiel mit progressiven Steuern von Kapitalgewinnen, Vermögen und Erbschaften.

Wie geht es eigentlich den Reichen? Macht Geld wirklich glücklich?

Glaubt man wissenschaftlichen Studien, führt Geld bis zu einer gewissen Höhe zu mehr Zufriedenheit. Das hat mit der grösseren Gesundheit und materiellen Annehmlichkeiten zu tun. Von depressiven Erkrankungen sind jedoch Reich wie Arm ähnlich betroffen.

Geht es bei sozialer Gerechtigkeit eigentlich immer nur um Geld?

In erster Linie geht es darum, dass alle genug haben. Dabei sind wir sicher stark auf materielle Anstrengungen fokussiert. Natürlich gibt es auch andere Werte, die dabei viel zu kurz kommen. Anstatt immer dem Konsum hinterherzurennen, könnten wir uns fragen: Was freut uns wirklich? Was macht uns innerlich zufrieden? Was ist uns wichtig im Leben? Diese Fragen nach dem Sinn sollten wir viel mehr in unseren Alltag integrieren.

Was kann der einzelne gegen soziale Ungleichheit unternehmen?

Es gibt zahlreiche Menschen, die sich sozial verhalten, das aber nicht an die grosse Glocke hängen. Die etwa bewusst konsumieren, sich für mehr Grün in der Stadt einsetzen oder sich in ihrer Freizeit um sozial Benachteiligte kümmern. Früher dachte ich: Das ist ein Tropfen auf den heissen Stein. Heute glaube ich, es sind wertvolle Schritte. Vielleicht hievt man damit nicht die Welt aus den Angeln. Aber diese Aktivitäten führen dazu, dran zu bleiben, nicht zu resignieren. Und je mehr Menschen sich an ihrem Ort engagieren, desto grösser ist die Wirkung.

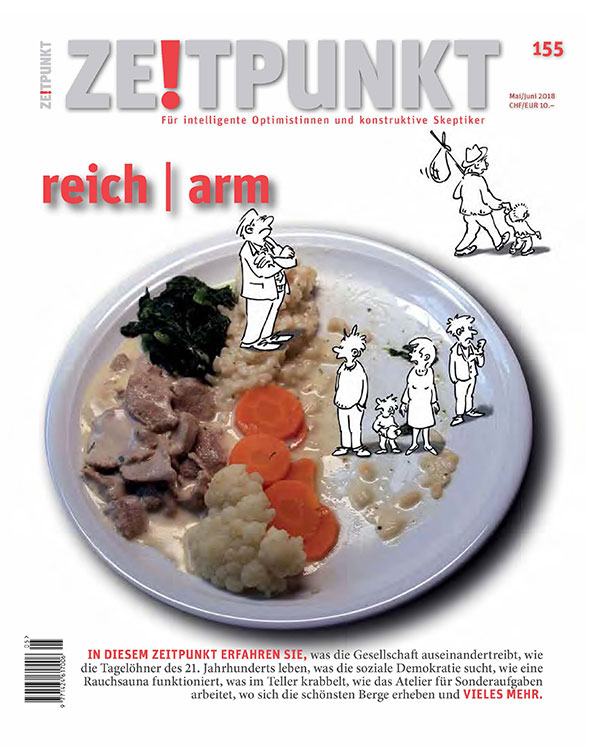

Mehr zum Schwerpunktthema «reich | arm» in Zeitpunkt 155

von:

- Anmelden oder Registieren um Kommentare verfassen zu können