Das Los der Unsichtbaren

Auch in der Schweiz leben längst nicht alle Seniorinnen in Saus und Braus. Viele kommen selbst mit Ergänzungsleistungen nur knapp über die Runden. Andere haben nicht einmal die. Wie Lotti.

Lotti*, 1.65 klein, hat kurze, melierte Haare, ein kantiges Gesicht wie von einem knorrigen Männlein, sie trägt braune Hosen, dazu einen grauen Mantel, sie schlurft und sie ist arm.

«Manchmal sage ich, ich sei verwitwet und meine Rente reiche nicht, aber meistens spiele ich die Verwirrte, die Alte, die Dumme, dann haben die Leute Mitleid mit mir und geben mir Geld.» Lotti sitzt in einem Restaurant im Untergeschoss des Berner Bahnhofs und nippt an einem Milchkaffee, den sie sich manchmal gönnt, wenn sie in die Stadt fährt und Passanten anbettelt. Ansonsten ist Lotti, 68 und wohnhaft in CH-3018 Bümpliz, unsichtbar.

1,18 Millionen Menschen sind in der Schweiz von Armut betroffen, das ist fast jeder achte Einwohner. Davon sind mehr als ein Drittel Senioren. Sie können nicht von der Rente leben, sondern sind auf Ergänzungsleistungen angewiesen – oder wären. Denn viele der Betroffenen wollen sie gar nicht beanspruchen, zu gross ist die Scham, die Angst, als Schmarotzer dazustehen.

Auch Lotti will das nicht. «Solange es geht, mache ich den Leuten etwas vor, und wenn das nicht klappt, dann verstecke ich mich.» Einladungen nimmt sie keine mehr an, sie hat die Ausreden längst parat: den Sohn im Aargauischen besuchen, ein Arzttermin, mit den Enkeln in den Tierpark, zum Coiffeur, Nachbars Katze hüten. Alles erfunden, denn wer eingeladen wird, muss irgendwann selber einladen. Aber dazu fehlt Lotti das Geld. Und ein Zuhause, das sich zeigen lässt. Das trifft auf ihre 1.5-Zimmer-Wohnung nicht zu. Lotti geht auch nie ins Kino oder an ein Konzert, sie trifft sich nicht mit anderen Senioren zu Tratsch, Klatsch und Kuchen und fährt mit dem Zug, nur wenn es sein muss. Am leichtesten ist es, den eigenen Kindern etwas vorzugaukeln, sagt Lotti. «Die meinen sowieso, im Alter sei man immer zuhause, schaue fern oder löse Kreuzworträtsel.»

Je reicher ein Land ist, desto tiefer kann der Fall sein. Nicht nur ins finanzielle, sondern auch ins soziale Loch.

Mit den Schmerzen kommen die Existenzängste

«Armut als soziale Ausgrenzung», so nennen die Experten diese Ungleichheit, die früher oder später garantiert in die Vereinsamung führt. Dabei war Lotti nicht immer arm. Aufgewachsen ist sie in Thun, dort geht sie zur Schule («ich war die Zweibeste»), arbeitet bei der Post, volle Stelle, gutes Gehalt. Schon bald lernt sie den Schreinermeister Toni kennen, die beiden heiraten, mit 23 ist Lotti zum ersten Mal schwanger, insgesamt werden es drei Kinder, zwei Söhne, eine Tochter. Als der Jüngste in die Primarschule kommt, beginnt Lotti wieder Teilzeit zu arbeiten, zuerst in einem Büro, später im Verkauf, das fühlt sich gut an. Dann macht sich Toni, der Schreiner, mit einer anderen davon und Lotti – gerade vierzig geworden – steht mit den Kindern alleine da. «Jetzt wurde es richtig hart, ich musste rund um die Uhr arbeiten, auf einen grünen Zweig kam ich trotzdem nie.»

Ein paar Jahre später plagt sie eine Diskushernie, sie beisst die Zähne zusammen und geht eine Weile krumm, dann muss sie sich operieren lassen, kann wochenlang nicht arbeiten. Mit den Schmerzen kommen die Existenzängste, zuerst schleichend, später im Galopp, und Lotti denkt sich: «Heute arm, für immer arm!» Aber sie rappelt sich auf, es reicht für fast nichts, aber es reicht. An ihrem 55. Geburtstag gibt sie für Familie und Kinder am Thunersee ein Fest, es ist ein froher Tag, da reisst sie, wie aus dem Nichts, eine Depression in ein russschwarzes Loch. «Davon habe ich mich bis heute nicht erholt.» Gottlob, sagt Lotti, habe sie dann doch noch eine Arbeit gefunden, als Verkäuferin bei einem der Grossen, geschuftet habe sie für einen Hungerlohn, aber immerhin. «Ich habe nie zu den Ärmsten der Armen gehört», sagt Lotti trotzig.

Frauen sind besonders verwundbar

Schaut man sich Statistiken an oder Studien von Pro Senectute, der grössten Interessenorganisation für ältere Menschen in der Schweiz, dann passt Lottis Leben ins Raster. Die meisten, die von Altersarmut betroffen sind, waren nicht immer arm, aber immer wieder. Irgendwann geraten sie in eine Spirale und kommen nicht mehr heraus, dann heisst es: sich einrichten in einem Leben am Rande des Existenzminimums. Besonders verwundbar sind Frauen, auch das zeigen die Studien. Wie im Fall von Lotti sind es vor allem jene, die wegen der Familie gar nicht arbeiten konnten oder über Jahre nur Teilzeitjobs hatten, in jedem Fall aber für viel weniger Geld schuften mussten als ihre Männer – wenn sie denn nicht, wie Lotti, alleinerziehende Mütter waren. All das wirkt sich auf die Rente aus und verschärft nicht nur die vielen, subjektiv gefühlten Entbehrungen, sondern auch die rein ökonomische Armut, die in der Schweiz (für 2015) bei 2239 Franken pro Monat für eine Einzelperson liegt.

Bekanntlich sind solche Definitionen von Armutsgrenzen selbst schon ein Politikum, und die strikte Unterscheidung zwischen objektiver, also monetärer Armut, sowie subjektiv empfundener Armut, die als Mangel an sozialer Sicherheit aufgefasst werden kann, ist wohl eher künstlich. In aller Regel greifen nämlich beide Aspekte eng ineinander. Tatsächlich bedeutet Armsein viel mehr als nur wenig Geld haben. Gerade in der Schweiz, die gemessen am Bruttosozialprodukt pro Kopf eines der weltweit reichsten Länder ist. Denn je reicher ein Land ist, desto tiefer kann der Fall sein, nicht bloss ins finanzielle, sondern vor allem auch ins soziale Loch.

«Viele meinen, im Alter sei man immer zuhause, schaue fern oder löse Kreuzworträtsel.»

Keine Spaziergänge, keine Politik

Auch Lotti meint, man könne sich mit wenig Geld einigermassen einrichten. «Wenn du nur nicht die ganze Zeit daran denken musst!» Zum Beispiel, wie viel man einsparen kann, wenn man ein halbes Kilo Budget-Zwieback für 1.65 Franken kauft statt eine normale Packung von 250 Gramm für 3.20. Oder Kaffee für 5.85 statt für 10.40. Sechs Himbeer-Joghurts aus der Billiglinie für insgesamt 2.40 Franken statt ein fruchtiges für 75 Rappen. Oder eine Packung Cervelats zum Aktionspreis von 3.95, damit wieder mal Wurst auf dem Teller ist. Und so weiter. «Plötzlich kannst du an nichts anderes mehr denken, du bist wie besessen, schaust nur noch auf Preisschilder, Aktionen, du rechnest den ganzen Tag auf und auf.» Das war der Augenblick – irgendwann während dieser schlimmen Depression –, da hatte Lotti aufgehört, sich für das Leben um sie herum zu interessieren. Keine Telefonate mit Freundinnen mehr, keine Sportsendungen, keine Spaziergänge, keine Schlagermusik und Politik sowieso nicht.

Jedes siebte Rentnerpaar vermögend

Was die Statistiken auch zeigen: Lotti ist, aufs Ganze gesehen, wenn keine Ausnahme, so doch auch nicht die Regel. Der Mehrheit der Schweizer Rentnern geht es nämlich so komfortabel wie keinen anderen Senioren weltweit. Im Schnitt sind sie vermögender als Leute im Erwerbsalter; Studien zufolge verfügt jedes siebte Rentnerpaar in der Schweiz über ein Nettovermögen von einer Million Franken aufwärts. Und sie sind glücklich, erfüllt und zuversichtlich, das jedenfalls sagen sie in Umfragen. Ganz offensichtlich ist finanzielle Sicherheit die Basis, um mit einer gehörigen Portion Unbeschwertheit auch im Alter noch Pläne zu schmieden, Ziele zu verfolgen und das eigene Leben noch einmal in die Hand zu nehmen. Umgekehrt sind Menschen mit existenziellen Ängsten weit weniger gut in der Lage, mit Krisen selbstbestimmt umzugehen. Wenn Sorgen den Alltag überschatten, wenn die Angst zum ständigen Begleiter wird, dann bleibt kein Platz mehr für Träume und auch keine Kraft, um Neues in Angriff zu nehmen.

«Ich hatte manchmal ein gutes Leben», sagt Lotti, und man muss sich zu ihr hinüberbeugen, so leise und gepresst ist ihr Stimme. «Aber ich habe kein gutes Alter.» In einer Gesellschaft, die Autonomie und Selbstverwirklichung über alles stellt, fühlt sich die alte Frau verloren. Sie, die immer überlegen muss, was sie morgen nicht haben kann, weil sie heute dieses kauft statt jenes. Die immer von der Gunst anderer abhängig ist. Und für alles betteln muss. Die sich deswegen oft wertlos vorkommt und überflüssig, die manchmal sehr traurig ist und fast immer müde und die sagt: «Armsein kann so anstrengend sein. Armsein raubt dir alle Energie.»

* Name der Redaktion bekannt

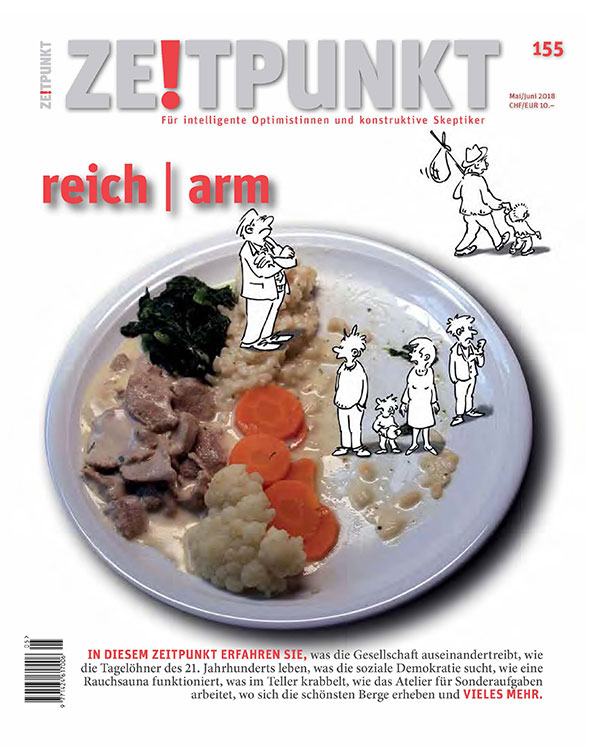

Mehr zum Schwerpunktthema «reich | arm» in Zeitpunkt 155

von:

- Anmelden oder Registieren um Kommentare verfassen zu können