Wer wissen will, wie Freiheit ohne Gleichheit aussieht, der kann das unter der Münchner Corneliusbrücke tun. Diese überquert in der Stadtmitte die Isar, die steinernen Brückenpfeiler reichen bis in das trockene Hochwasserbecken hinein. Dort wohnen Ismet (47), Valentin (53) und Kasimir (43), die Tagelöhner des 21. Jahrhunderts. Sie sind aus Bulgarien nach München gekommen, auf der Suche nach Arbeit. Zwar haben sie nach EU-Recht die Möglichkeit, in Deutschland zu arbeiten. Eine Wohnung können sich aber die wenigsten von ihnen leisten. Deshalb hausen sie unter der Brücke, schlafen auf herbeigeschleppten Matratzen. Auf einem Tisch aus dem Sperrmüll steht eine Blumenvase. «Ich bin hier verloren», sagt Kasimir und zeigt seine Plastiktüte mit Pfandflaschen. Sein Verdienst, wenn es sonst keine Arbeit gibt. Auf der Unterseite des Brückenbogens haben die Männer mit Klebeband einen Zeitungsausschnitt angebracht. «Tod eines Obdachlosen», lautet die Überschrift. Es geht um Hristo Vankov, bis vor kurzem noch einer von ihnen. Der 57-Jährige hat das Leben auf der Strasse nicht überlebt, er starb an seiner Diabeteserkrankung.

Auf dem «Tagelöhnerstrich» warten die Männer aus Südosteuropa, bis sie jemand um Arbeit anheuert.

«Bayern ist das Paradies», verkündete der bayerische Ministerpräsident auf dem Parteitag der CSU im Dezember 2017. Im Freistaat herrscht zu diesem Zeitpunkt eine Arbeitslosigkeit von 2,9 Prozent, was praktisch als Vollbeschäftigung gilt. Die Wirtschaft boomt und junge Erben müssen sich nicht mehr zwischen Porsche und Eigentumswohnung entscheiden. Doch das Paradies des konservativen Ministerpräsidenten ist das Paradies des Neoliberalismus: Den leistungslosen Vermögen aus Erbschaft und den leistungslosen Einkommen aus Kapital stehen die Löhne der Abhängigen gegenüber, die sich als U-Bahn-Fahrer, Paketzulieferer, Verkäuferin oder Kellner abschuften. Wo man sich auf der Belle-Etage der Stadtresidenzen im Lichte des Reichtums und Wohlstands sonnt, herrscht am Fusse der gesellschaftlichen Leiter die Dunkelheit sozialer Verwundbarkeit. Deutschland habe wieder ein Mass der sozialen Ungleichheit wie im Jahre 1913, heisst es in einer Untersuchung von Forschern um den französischen Ökonomen Thomas Piketty. Mitten im 21. Jahrhundert kehrt also das 19. Jahrhundert zurück: Mit Bettlern, die an Häuserecken kauern und ihre Beinstümpfe herzeigen. Mit Tagelöhnern, die ab morgens sechs Uhr auf Arbeit hoffen. Mit Menschen, die auf den Gittern von Heizungsschächten schlafen.

Deutschland als bevorzugtes Ziel

Acht Uhr morgens an der Ecke Landwehr- und Goethestrasse in München: Es ist ein kalter Tag und während die Gemüsehändler ihre Ware ausladen, stehen an der Ampel ein Dutzend Männer und wärmen ihre Hände an den Pappbechern mit Kaffee. Hier ist der sogenannte Tagelöhnerstrich, Menschen aus Bulgarien und Rumänien warten, bis sie jemand für einen Job anheuert. Als Putzkraft oder für Bauarbeiten. Hier sind die Tagelöhner des 21. Jahrhunderts ein paar Stunden sichtbar, dann verschwinden sie wieder im Getriebe der Stadt.

Die meisten stammen aus Pasardschik, einer Stadt mit knapp 70 000 Einwohner in Zentralbulgarien. Und wie die meisten gehören sie der türkischsprachigen Minderheit an. «Ich will arbeiten und Geld verdienen», sagt einer, der schon drei Jahre in München lebt. Es ist ganz einfach: Zuhause gibt es keine Arbeit, und wenn, dann für knapp eineinhalb Euro die Stunde. In Deutschland kann man in drei Monaten so viel verdienen wie in Bulgarien in einem Jahr. Wenn es von den Temperaturen her noch geht, schlafen die meisten im Freien: In Parks, unter Brücken, in Hauseingängen, in alten Autos. Wenn Schnee fällt, gehen die Tagelöhner in das Winterquartier, in die Bayernkaserne, draussen im Norden am Rande der Stadt.

Deutschland ist für die südeuropäischen Arbeitsemigranten das bevorzugte Ziel. Derzeit leben in und um München rund 13 000 Bulgaren und knapp 18 800 Rumänen, viele davon in prekären Verhältnissen. Zwar gilt für die beiden EU-Länder die Arbeitsfreizügigkeit, doch das soziale Netz für diese Menschen aus der Armutszuwanderung, wie es im Fachjargon heisst, ist löchrig. Zum Beispiel bei der gesundheitlichen Versorgung.

Harte Arbeit, kein Lohn

Zuflucht finden die Arbeitssuchenden in dem Beratungscafé der Arbeiterwohlfahrt. Dort helfen Mitarbeiter beim Ausfüllen von Formularen, vermitteln medizinische Hilfe und bieten kostenlose Deutschkurse an. Hier können sich die Männer ausruhen, einen Tee kochen, die Toilette benutzen. Neben Integrationskursen der Volkshochschule bietet die Agentur für Arbeit einmal pro Woche eine Beratung in der Muttersprache der Arbeitssuchenden an.

Wo man sich in der Belle-Etage im Lichte des Reichtums und Wohlstands sonnt, herrscht am Fusse der gesellschaftlichen Leiter die Dunkelheit sozialer Verwundbarkeit.

Ismet und Valentin von der Corneliusbrücke treffen sich heute im Beratungscafé mit Lisa Riedner. Sie kümmert sich mit der Initiative Zivilcourage um die Menschen aus Südeuropa. Die junge, engagierte Frau spricht sogar ein wenig Türkisch, neben dem Bulgarischen die Sprache der Minderheiten. Bei dem Beratungstermin heute geht es um den ausstehenden Lohn von Ismet und Valentin. Beide sind von einem Subunternehmen für eine Baustelle im Norden von München angeheuert worden. Eine Woche haben sie dort gearbeitet, aber Geld haben sie bisher nicht gesehen. Jetzt soll Lisa Riedner mit ihnen auf die Baustelle fahren und mit der Bauleitung reden, damit sie ihren Lohn bekommen. Ausserdem wollen sie das noch ausstehende Geld für ihren verstorbenen Freund Hristo Vankov abholen, auch er hatte vor ein paar Wochen auf der Baustelle gearbeitet. Sein Schicksal zeigt: Sterben ist auch eine Frage der sozialen Absicherung. Einige Monate vor seinem Tod hatte sich der 57-jährige Bulgare mit Hilfe der Initiative Zivilcourage sogar einen kleinen juristischen Sieg errungen: Er hat sich mit einer Klage einen Platz im Obdachlosenheim erkämpft.

Kampf um Platz in Obdachlosenheim

Eigentlich haben alle Obdachlose einen Anspruch auf einen Schlafplatz. Dazu müssen sie aber nachweisen, dass sie in den Heimatländern über keine Wohnung verfügen. So will es eine Dienstanweisung des Münchner Sozialreferats von 2016. Darin heisst es: «Das Vorhandensein einer Wohnung wird vermutet, wenn eine Anschrift bzw. ein Wohnsitz im ausländischen Nationalausweis eingetragen ist.» Entkräftet werden könne diese Vermutung durch eine entsprechende Kündigungsbestätigung des Vermieters.

Derartige Dokumente wollte die Münchner Wohnungslosenhilfe sehen, bei der Vankov wegen einer Aufnahme in eine Notunterkunft vorsprach. Die hatte er aber nicht. Mit Unterstützung der Initiative Zivilcourage klagte er schliesslich vor dem Verwaltungsgericht. Das entschied am 9. August, dass die Stadt ihm einen Platz in einer Notunterkunft zur Verfügung stellen müsse. Für seine Einlassung, er verfüge in Bulgarien über keine Wohnung, spreche, so das Gericht in dem Urteil, «dass sich der Antragsteller trotz seiner schlechten gesundheitlichen und finanziellen Lage kaum seit mindestens sieben Jahren in München aufhalten würde, wenn er in Bulgarien ein funktionierendes soziales Netzwerk zur Verfügung hätte». Vorrang habe, dass Vankov nicht «ohne Obdach und schutzlos den Witterungsbedingungen ausgesetzt» sei. Die Unterbringung war allerdings befristet bis 1. Oktober.

Den Termin hat Vankov nicht mehr erlebt. Er starb zwei Wochen davor an seiner Krankheit in Bulgarien. Er war dabei, die nötigen Dokumente aufzubringen. «Zusammenhänge zwischen seinem Tod, der langjährigen Obdachlosigkeit und dem Ausschluss von sozialen Leistungen inklusive der Krankenversicherung liegen meiner Meinung nach auf der Hand», ist Lisa Riedner von der Initiative Zivilcourage überzeugt.

Jetzt steht sie auf der Baustelle in Feldmoching, um für die Rechte von Ismet und Valentin einzustehen. Zuerst versuchen sie den Vorarbeiter zu finden, der ihnen die Arbeit beschafft hat – vergebens. Auch den Namen der Subfirma, die sie angeworben hat, wissen die beiden Bulgaren nicht. Nur, dass der Mann «Theo» heisst.

Schliesslich gehen sie in das Büro der Bauleitung. Der anwesende Ingenieur hört sich die Forderung der beiden Arbeitsmigranten an, Lisa Riedner übersetzt und sagt auch schon mal resolut: «Das Beste wäre, sie würden den Männern jetzt ihren Lohn auszahlen!» Der Bauleiter hört sich das an, danach gehen sie zusammen auf die Baustelle und die Männer zeigen, wo sie welche Arbeiten verrichtet haben. Immerhin wird jetzt klar, welcher Subunternehmer in der Schuld steht. Der Bauleiter verspricht, er werde sich an die Firma wegen des fehlenden Lohns wenden, das könne aber ein paar Tage dauern. Für heute bleibt den Männern aus Bulgarien nichts anderes übrig, als wieder nach Hause zu fahren, unter die Corneliusbrücke. Doch diesmal geht die Geschichte gut aus. Eine Woche später schreibt Lisa Riedner per Mail: «Ismet hat mir gestern berichtet, dass der Subunternehmer ihm und seinen Freunden das geforderte Geld ausgezahlt hat.»

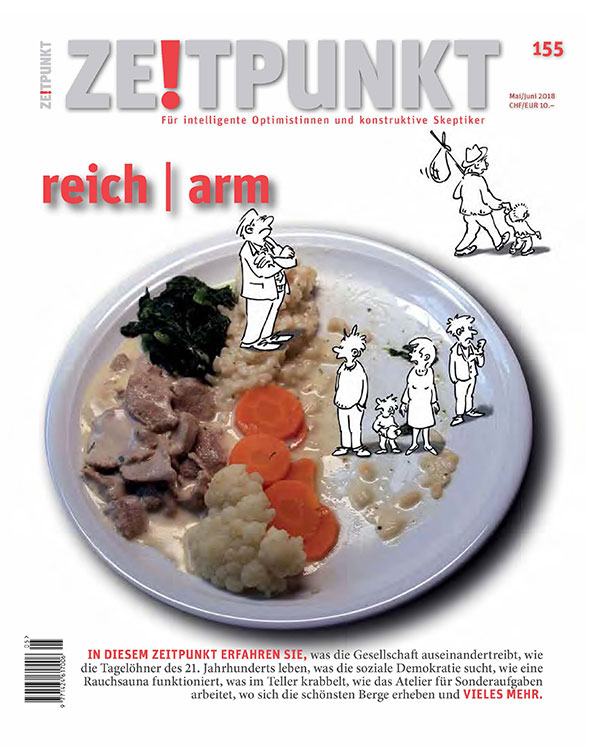

Mehr zum Schwerpunktthema «reich | arm» in Zeitpunkt 155